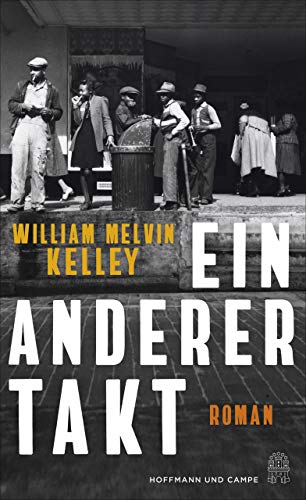

Ein anderer Takt

von William Melvin Kelley

Eine ganze Gemeinde von Farbigen verlässt ihr Dorf in den US-Südstaaten und lösen einen Massenexodus aus. Endlich sind die Weißen unter sich. Jetzt können sie sehen, wie sie klarkommen.

Lehrstück vom Miteinander

Die weißen Männer von Sutton können kaum glauben, was sich vor ihren Augen abspielt. Wie im Kino sitzen sie in Grüppchen auf ihren Veranden, schlürfen Wiskey, kommentieren und dozieren, vor allem aber staunen sie. Scharenweise ziehen ihre farbigen Mitbürger allein oder mit ihren Familien an ihnen vorbei. In ihrer besten Kleidung und mit Sack und Pack beladen verlassen sie den Ort, und ganz offensichtlich hat niemand von ihnen vor, jemals zurückzukehren.

Selbst Mister Harper, den pensionierten Army-Veteranen, dem alle respektvoll lauschen, wenn er »Hof hält« und seiner Schar die Willkür der nicht zu ändernden Welt erklärt, riss es drei Tage zuvor förmlich aus seinem Rollstuhl, als er an einem ganz normalen Donnerstag im Sommer 1957 unfassbare Vorgänge auf der Farm von Tucker Caliban bemerkte. Der junge Afroamerikaner, schmächtig, besonnen und wortkarg, hatte einen Lastwagen voller Steinsalz kommen lassen und kontaminierte damit eigenhändig die Felder, die er erst ein Jahr zuvor erworben hatte. Dann erschoss er sein Pferd und seine Kuh, fällte einen alten Baum, demolierte seine Standuhr (ein Erbstück) und brannte schließlich sein Haus nieder, bis seine hochschwangere Frau Bethrah das Zeichen zum Aufbruch gab: »Wir sind soweit.« Ohne ein Wort an die perplexen Zuschauer zu richten, zog die kleine Familie mit Baby und roter Stoffreisetasche von dannen.

Was die Männertruppe beobachtete, ist ein Startschuss. Wie Zeitungen und Radio bald berichten, sind die Farbigen im ganzen Staat (fiktiv und zwischen Alabama und Mississippi gelegen) mit Eisenbahn und Bussen in die Nachbarstaaten aufgebrochen. »Einige sangen Kirchenlieder und Spirituals, doch die meisten schlurften schweigend, in Gedanken versunken und innerlich jubilierend, weil sie wussten, dass man sie nicht aufhalten konnte«.

Die Weißen begreifen nicht annähernd, was vor sich geht und warum. Mister Harpers Erklärung von der »Stimme des Blutes« mögen seine Zuhörer ebenso wenig glauben wie der in den Südstaaten kühnen Behauptung eines anderen, die Farbigen »hätten ein Recht darauf zu gehen«. Vergeblich haben Männer versucht, sie aufzuhalten, ihnen die Koffer zu entreißen – der friedliche Exodus zieht ein Drittel der Bevölkerung ab. Der Gouverneur beruhigt seine Weißen: »Wir haben sie nie gewollt, wir haben sie nie gebraucht, und wir werden sehr gut ohne sie zurechtkommen.«

Es ist eine außergewöhnliche, faszinierende und intelligente Dystopie, die der US-afrikanische Schriftsteller William Melvin Kelley (1938-2017) in seinem Debütroman von vielen ausschließlich weißen Stimmen in lakonischem Stil entwickeln lässt. »A Different Drummer«  erschien 1962, wurde von der New York Times gerühmt und sein Autor, erst 24, mit Literaturgrößen wie William Faulkner und James Baldwin verglichen. Dennoch gerieten Roman und Autor in Vergessenheit. Die amerikanische Journalistin Kathryn Schulz entdeckte das Buch zufällig in einem Trödelladen und initiierte eine Neuausgabe, zu der sie das Vorwort schrieb. Dirk van Gunsteren, Spezialist für US-Literatur, übersetzte das 2018 erschienene Buch für Hoffmann und Campe ins Deutsche. Den zur Entstehungszeit üblichen Sprachgebrauch behielt er erfreulicherweise ohne political-correctness-Kosmetik bei (»Neger«, »Nigger« etc.).

erschien 1962, wurde von der New York Times gerühmt und sein Autor, erst 24, mit Literaturgrößen wie William Faulkner und James Baldwin verglichen. Dennoch gerieten Roman und Autor in Vergessenheit. Die amerikanische Journalistin Kathryn Schulz entdeckte das Buch zufällig in einem Trödelladen und initiierte eine Neuausgabe, zu der sie das Vorwort schrieb. Dirk van Gunsteren, Spezialist für US-Literatur, übersetzte das 2018 erschienene Buch für Hoffmann und Campe ins Deutsche. Den zur Entstehungszeit üblichen Sprachgebrauch behielt er erfreulicherweise ohne political-correctness-Kosmetik bei (»Neger«, »Nigger« etc.).

Die konsequente Einseitigkeit der Perspektive, den ungeheuerlichen Massenauszug der Farbigen nur aus Sicht der Weißen von Sutton darzustellen, ist ein effektvoller Kunstgriff. Mit ihren Beobachtungen, Aussagen und Taten treten die Weißen als besondere Spezies zwischen Repräsentativität und historischer Einzigartigkeit auf.

Einerseits sind sie glücklich, die »Nigger«, »Bimbos« und »Briketts« »von der Backe« zu haben. Naiv und dumpfbackig sind sie überzeugt, ohne diese Gruppe weiter leben zu können wie bisher – als arrogante Nichtstuer und Tagediebe. Doch dann dämmert ihnen, dass sie von den Farbigen wirtschaftlich abhängig sind. Sie erledigen nicht nur die Arbeiten, für die sich die Weißen zu fein sind. Sie fehlen auch als Geld bringende Käufer in den Läden der Weißen, die ohnehin schon schlecht genug laufen.

Andererseits sind es keine Extremisten oder Rassisten, die der Autor als fiktive Hauptpersonen, teils als Ich-Erzähler seines Romans auserkoren hat. Nacheinander kommen einzelne Mitglieder der einflussreichen und vermögenden Familie Willson ins Bild, die seit jeher einen humanen Umgang mit den Dunkelhäutigen pflegt. Zu Tucker Caliban, der wie seine Vorfahren im Haushalt, auf dem Feld und in den Stallungen zu Diensten ist, hat jeder eine besondere Beziehung.

Urahn Dewitt Willson war im Bürgerkrieg General der Konföderierten, später Gouverneur des fiktionalen Staates und Sklavenhalter. Er kaufte einen hünenhaften Afrikaner in Fesseln samt dessen kleinen Sohn. Zwar konnte sich der Riese in einem mörderischen Akt von seinen Ketten befreien – das Ereignis wurde zum Mythos –, entging aber nicht der Erschlagung durch seinen Besitzer. Das Kind des heldenhaften Sklaven bedachte Dewitt Willson mit dem Namen des »Wilden« in Shakespeares »Sturm«: Caliban, und vermachte ihm auch die edle Standuhr, ein Dingsymbol, das Jahrzehnte später auf dem erworbenen Stück Land zerhackt wird.

Dewitt Willsons Sohn David ist ein aufgeklärter Mann. Er studiert im Norden, sympathisiert mit kommunistischen Ideen und will als Journalist aufklären. Doch die guten Vorsätze für sein Leben und für eine gesellschaftliche Veränderung gegen den systematischen Rassismus scheitern.

Tucker Caliban, der Urenkel des Kettensprengers, wächst mit Dewey Willson III, dem Enkel des Generals, als Freund, fast wie ein Bruder auf. Als Dewey einmal zu spät zum Abendessen kommt, weil Tucker ihm das Radfahren beibrachte, verprügelt der gestrenge Vater David den Negerjungen, nicht seinen Sohn. Obwohl der sich schuldig fühlt, spricht er mit Tucker nie darüber. Bei seiner Heimkehr vom College Jahre später freut er sich darauf, Tucker und Bethrah begrüßen können, doch es ist zu spät: Sie haben alle Zelte hinter sich abgebrochen.

Nirgendwo im Handlungsverlauf erfahren wir, dass sich die Farbigen über ihren Status als Bürger zweiter Klasse beklagt hätten. Die weißen Berichterstatter haben dafür keine Ader. Die Demütigungen, die Afroamerikaner bis zum heutigen Tag ertragen, haben tiefe Wurzeln geschlagen und erschließen sich erst im Rückblick auf das Schlüsselereignis, den zum Mythos gewordenen Kraftakt des »Afrikaners«, dem das Unvorstellbare, Übermenschliche gelang, sich selbst zu befreien, und der doch keine Freiheit erlangen konnte.

Sein Nachfahre Tucker Caliban ist die Leitfigur in diesem Roman. In seinem Wesen vereint er Menschenwürde, Mut, Friedfertigkeit und das beeindruckende Erbe seiner Ahnen. Trotz Erniedrigung, Unterdrückung und Gewalt über Generationen ist es der Südstaatengesellschaft nicht gelungen, diese Identität zu zerstören, ihre Verbindung mit der Vergangenheit zu kappen. Bemerkenswerterweise entlarven die weißen Erzähler selbst, dass die Geschichten, die sie einander seit Langem auftischen, um ihre Überlegenheit zu glorifizieren und die Minderwertigkeit ihrer Leibeigenen zu zementieren, nichts als Hirngespinste und Lügen sind.

Das Ende illustriert mit bitterem Sarkasmus, wohin sich eine Gesellschaft bewegt, die auf Ausgrenzung und Unterdrückung setzt und sich einer rationalen Auseinandersetzung mit der Realität verweigert. Der weiße Mob lässt Hass und Rachegelüste an einem – natürlich farbigen – Sündenbock aus.

Vor über einem halben Jahrhundert verfasst, während die amerikanische Bürgerrechtsbewegung an Rückenwind gewann, ist dieser beeindruckende Roman erstaunlich hellsichtig und deswegen einer Neuentdeckung wahrlich würdig. Nicht nur in Donald Trumps neugroßem Amerika erweist er sich als hochaktuell, sondern, wenn man seine Botschaft etwas allgemeiner versteht, in vielen Ländern, die sich engstirnigen, fremdenfeindlichen, egozentrischen Populisten ausliefern und ihre Freiheit und ihren Wohlstand aufs Spiel setzen. Auch wir Europäer sind im Zeitalter der Globalisierung in vielerlei Hinsicht auf ein Miteinander angewiesen: Wenn wir unsere aufstiegswilligen Zuwanderer ausgrenzen, anstatt ihnen Chancen zur Partizipation zu eröffnen, gefährden wir die Basis unseres Wohlstands und unseres Komforts. Wenn wir anderen Ländern keine Chance geben, ihre Märkte zu entwickeln und ihre Produkte bei uns zu verkaufen (etwa Lebensmittel aus Afrika oder Südamerika), stehen wir als Exportnationen irgendwann ohne Käufer da.

· Herkunft:

· Herkunft: