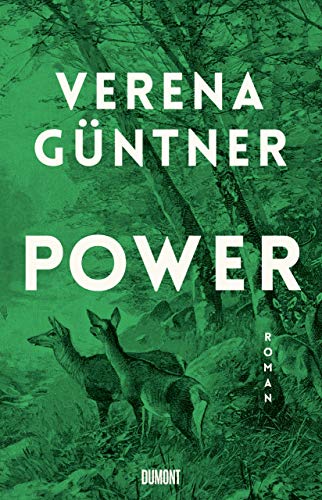

Power

von Verena Güntner

Der Hund einer alten Frau verschwindet. Eine Elfjährige macht sich auf die Suche nach ihm und geht dabei eigenwillige Wege. Als auch alle Kinder des Dorfes abhanden kommen, brechen archaische Zustände aus.

Nichts wie weg

Es ist zu schön, dieses grasgrüne Cover! Der Wald steht still und schweiget, die Natur ist kerngesund, kein Mensch stört ihren Frieden, zwei Rehe äugen auf die Lichtung hinaus.

Ein Naturidyll?

Der Schauplatz dieser Romanhandlung mag arglose Städter mit einer Versprechung dieser Art locken, hält sie aber mitnichten. Das Dorf im Süddeutschen macht bei nüchterner Betrachtung einen verwahrlosten Eindruck. Kein Wunder, denn viele Häuser, von frustrierten Bewohnern verlassen, stehen seit Langem leer. Verblieben sind Kirche, Schule, Edeka. Neu zugezogene Familien übernehmen rasch den Brauch, eine dichte Hecke anzupflanzen und sich dahinter abzuschotten.

Der König im Dorf ist der Huberbauer. Ihm gehören großflächige Ländereien, auf denen Saisonarbeiter aus Polen und Rumänien die Ernte einbringen. Nur einer von denen ist vor Jahren hier geblieben und wurde toleriert, »weil er sich gut eingegliedert hat und doch auf Distanz blieb«.

Dagegen hat Markus, der Hubersohn, schlechte Karten bei seinem Vater. Als er elf war, verschwand seine Mutter von jetzt auf gleich, und seither, so findet der Vater, tickt der Junge nicht normal und bringt nichts zustande. Nur die Dorfkinder bewundern Markus, wenn sie von der Schule nach Hause laufen. Genauer gesagt: Sie halten am Hof inne, um den kraftstrotzenden Fendt 1000 Vario zu bestaunen, und wenn sie Glück haben und der alte Huber nicht hinschaut, hebt der Markus den ein oder anderen seiner Fans hinauf auf den Traktorsitz in schwindelnder Höhe.

Das weitere Personal lernen wir gleich in der Anfangsszene kennen, die dann auch die nachfolgende Handlung bestimmt. Da rennt die alte Hilde (»Hitschke«), so gut es ihre Fußbehinderung erlaubt, mit hochrotem Kopf hinter einer Göre her und fängt an zu heulen. Jammern kann die resolute Elfjährige schon gleich nicht ausstehen, widerstrebt es doch zutiefst ihrer eigenen zupackenden Natur. Wenn sie eine Aufgabe übernimmt, ruht sie nicht, bis sie erfüllt ist. Aus Respekt vor ihrer Tatkraft und Zuverlässigkeit nennt sie jeder im Dorf bei dem Namen, den sie sich selbst ausgesucht hat: »Kerze«, »ein Licht in dieser rabenschwarzen Welt«, wie sie sagt. Nun ist seit gestern Hitschkes Hund »Power« verschwunden, das Einzige, was die Hitschke noch im Leben hat, und Kerze will sich kümmern.

Das Mädchen geht die Suche systematisch an und führt akribisch Tagebuch darüber. Zunächst befragt sie die Hitschke nach Powers Gewohnheiten, Lieblingsfutter und dergleichen, dann knöpft sie sich jeden Tag auf dem Fahrrad ein neues Areal des Dorfes vor. Manchmal bricht sie schon vor der Schule auf, so viel gibt es zu tun. Zuletzt war der Hund, mit seinem Jäckchen bekleidet, beim Edeka angeleint. Sie hängt einen ausführlich gestalteten Steckbrief auf. Am problematischsten ist die Ungeduld der alten Hitschke. Die tägliche dämliche Nachfrage, ob es »etwas Neues« gibt, verbittet sich Kerze ein für alle mal: »Jetzt reiß dich zusammen.«

Ein Kinderbuch?

Von dieser Annahme rückt man schnell ab. Zwar mag man sich an den Schauder in mancher Kinder- und Jugendliteratur erinnern, angesichts schlichter, prägnanter Aussagesätze im Präsens, wunderlicher Namen (»Lungeroma«), Kerzes respektlosen, unverschämt selbstbewussten Umgangs mit der bemitleidenswerten Hitschke (»Du kannst mich auch Gott nennen, wenn dir das hilft.«) und skurriler, die Fantasie herausfordernder Überlegungen und Formulierungen (Kerze betet zu »Keingott«, fürchtet sich vor Geistern und der »Nichtstille« im Wald).

Doch unaufhaltsam drängt sich Monströses in den Vordergrund der vermeintlichen Pippi-Langstrumpf-sucht-Hund-Geschichte. Deren desillusionierende Auflösung erfährt der Leser bereits auf Seite 12: Nach sieben Wochen findet Kerze den Hund, und »natürlich war er tot und von Maden zerfressen«. Dass die Sache so enden kann, ist dem erschreckend realistischen Mädel von Anfang an klar. Um die alte Frau mit dem schlichten, leicht verwirrten Gemüt »auf das Schlimmste vorzubereiten«, fordert sie sie auf (gleich auf Seite 18), im Wald einem sterbenden Käfer beizustehen, »bis er tot ist«.

Kerzes eigener Weg, Power aufzuspüren, ist denn auch ein ganz anderer als der im munteren Drei-Fragezeichen-Stil, mit dem man zunächst rechnet. Wenn es eine Chance gibt, das Tier zu finden, dann durch eine Art mystische Einswerdung mit ihm. So beginnt Kerze, seine typischen Verhaltensweisen nachzuahmen. Sie bellt, läuft, kriecht auf allen vieren, frisst zum Entsetzen der Mutter vom Teller, schleckt ihr durchs Gesicht. In den Sommerferien schart sie ein Rudel um sich – alle Kinder wollen schließlich bei der Suche helfen – und zieht mit ihnen in den Wald, der ihr Lebensraum wird. Tagsüber trainieren sie nach Kerzes unbarmherzigem Kommando: Sie kriechen auf allen Vieren, bis Hände und Knie bluten, sie nehmen Gerüche auf, schnuppern am Po der Artgenossen und müssen für kleinste Vergehen drakonische Strafen fürchten. In der Nacht kuscheln sie in ihrem neuen Zuhause, einem Bombentrichter, eng beieinander, während abwechselnd einer Wache hält.

Von der anfänglichen Landidylle bleibt kein Krümel, wenn der unbeschreiblich kraftvolle Sog des Mysteriös-Animalisch-Skurrilen den Leser erst einmal erfasst, nicht mehr los lässt und in manchen Szenen bis an die Schmerzgrenze führt.

Mit dem spurlosen Verschwinden ihrer Kinder bricht bei den Erwachsenen – in der Mehrzahl ohnehin kaltherzige Figuren – die nachbarschaftliche Solidarität zusammen, jegliche Mitmenschlichkeit weg und Aggression hervor. Jeder ist sich selbst der Nächste, und alle sind sich schnell einig, wen die Schuld trifft, dass die Kinder weg sind: die alte Hitschke, der vor Jahren schon der Mann davongelaufen ist. Zuerst werfen die Erwachsenen Müll in den Garten der Alten, dann ergreift man drastischere Maßnahmen. Als Wortführer geriert sich der Hubersohn und setzt ein Zeichen der Eskalation, indem er »Hitschke raus« an ihre Hauswand schmiert. An vorderster Front spielt er mit dem Feuer, als er der Alten droht: »Du holst die Kinder jetzt zurück, du sorgst dafür, dass wieder alles normal wird, und wenn nicht, dann zünde ich dein Haus an, ich zünde es an mit dir drin. Dann brennst du lichterloh«.

Ein dystopisches Lehrstück?

Im Mikrokosmos dieses fiktiven Dorfes ist die menschliche Zivilisation abhandengekommen. Verständnis und Mitgefühl sind selbst zwischen Eltern und Kindern vertrocknet. Kälte, Demütigung, Ausgrenzung und Gewalt nehmen den Raum ein. Wer kann, sucht das Weite, wenn nötig im Nachthemd und ohne etwas mitzunehmen (wie die Frau vom Huber). Die Zurückbleibenden – der Hubersohn, die alte Hitschke, Kerzes alleinerziehende Mutter Ellen, die für ihre Tochter nur Stummheit und Leere übrig hat, und auch Kerze selbst – sind alle irgendwie emotional gestört, sei es aus Leid und Schmerz, sei es aus Schwäche und Machtlosigkeit, sei es aus vergeblicher Suche nach einem Sinn in ihrem Dasein. Vordergründig motiviert durch die Suche nach Power (auch er ein Flüchtiger) entfliehen auch die Kinder des Dorfes. In einer irrealen archaischen Lebensgemeinschaft schenken sie sich gegenseitig ein Ziel, Halt und Wärme. Zurück wollen sie nicht: Sie trauen den Erwachsenen nicht mehr.

· Herkunft:

· Herkunft: