Vorkämpfer unserer Freiheit

»Die gute alte Zeit!« Nur farbenblinde Nostalgiker oder griesgrämige Ewig-Gestrige können so seufzen. In Wahrheit gilt (analog zu »Jedes Brot hat seine Not«): »Jede Zeit hat ihr Leid.« In manchen Zeiten brodelt es freilich heftiger, wenn allzu lang ertragenes bitteres Leid und das Bild einer besseren Zukunft gemeinsam auf eine günstige Gelegenheit treffen, an den Zuständen zu rütteln. Ob danach gleich ein Umsturz folgt oder (noch) nicht – aus solchen Ereignissen fügt sich die timeline zusammen, die uns Heutigen ein Leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand schenkt – Umstände, wie sie keiner ›guten alten‹ Zeit zuvor jemals vergönnt waren.

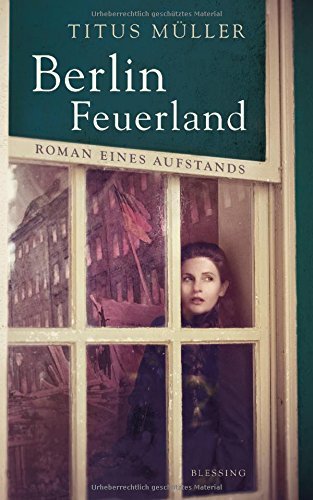

Der Autor Titus Müller, 1977 in Leipzig geboren, studierter Literatur- und Geschichtswissenschaftler, beweist mit seinem zwölften Roman, dass er erfreulicherweise nicht nur im entrückten Mittelalter, sondern auch in der jüngeren deutschen Geschichte Phasen aufzuspüren weiß, in denen es brodelte. Fündig wurde er bei der kurzlebigen »Märzrevolution« im Berlin des Jahres 1848.

Interessanterweise wird uns manches, was er von damals berichtet, an gegenwärtige Sorgen und Leid erinnern, von denen natürlich auch unsere Zeit keineswegs frei ist. Die Parallelen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vergleich die Lebensumstände der Massen unglaublich elend und ihre politischen Einflussmöglichkeiten gleich Null waren. Wie schön, dass die Geschichte langfristig doch eine Erfolgsstory ist ...

Die Gesellschaft ist im Umbruch. Die einsetzende Industrialisierung fordert von ungelernten Landarbeitern wie von ehrbaren Handwerkern und Manufakturbesitzern Flexibilität und Neuorientierung. Manche schaffen es, eine Chance zu ergreifen, aber die meisten werden von der Entwicklung einfach nur mitgerissen, ohne ihr Schicksal steuern zu können.

Die Zeiten sind hart. Immer mehr Fremde strömen, auf ein besseres Leben hoffend, in die Städte. Um 1820 hat Berlin etwa zweihunderttausend Einwohner, um 1848 doppelt so viele. Städtischer Wohnraum ist knapp, von erbärmlicher Qualität und überteuert.

Der rasante Fortschritt der Technik produziert immer raffiniertere, kraftvolle Maschinen, die vielen Menschen in Stadt und Land mühselige Arbeit wegnehmen und in riesige Fabrikationshallen verlagern. Dort entstehen neue Arbeitsplätze, aber die sind anspruchslos, miserabel bezahlt und schädigen Gesundheit und Umwelt. Weil es aber keine anderen gibt, prügeln sich die verzweifelten Arbeitssuchenden darum, sonst bliebe ihnen nur betteln, und Verarmte, Invalide und gestrandetes ›Lumpenproletariat‹ gibt es schon mehr als genug.

Zwar sinken durch Massenproduktion die Preise, etwa für Kleidung, doch nicht so tief wie die Hungerlöhne der Fabrikarbeiter. Fürs nackte Überleben sind Eltern gezwungen, sogar ihre sechsjährigen und noch jüngere Kinder gegen ein bisschen Lohn zu verdingen. Schulbildung ist ein Luxus für den Nachwuchs wohlhabender Schichten.

Was die Wirtschaft dominiert, ist die nackte Profitgier der Eigentümer. Gesetze zügeln sie kaum, denn die Politik liegt in den Händen einer Elite, die am liebsten alles beim Alten lassen will, damit sie keines ihrer Privilegien abgeben muss. So wächst der Reformstau, während die Entwicklungen sich beschleunigen. Aus dem Ausland schwappen revolutionäre Gedanken herüber und stoßen auf offene Ohren ...

»Feuerland« nennt der Volksmund den Stadtteil vor dem Oranienburger Tor. Hundert Jahre zuvor hatte Friedrich der Große hier Handwerker aus dem Vogtland ansiedeln lassen. Jetzt stoßen unzählige Schlote Tag und Nacht Feuer und Rauch aus, stehen die fauchenden, gefährlichen Maschinen nie still. Kräne, Achsen, Werkzeuge, ganze Eisenbahnen werden in Wöhlerts Eisengießerei oder Borsigs Fabrik hergestellt. Die Arbeiter, die sechs Tage in der Woche bis zu sechzehn Stunden schuften, hausen eingepfercht in düsteren, stinkenden Mietskasernen mit dreißig Wohnungen in jedem Stockwerk oder in notdürftig zusammengenagelten Holzhütten.

Makaber, aber wahr: Das Elend in »Feuerland« zieht neugierige Touristen an. Tatkräftige Hungerleider wie Hannes Böhm offerieren sich gegen ein paar Silbergroschen als Orts- und Sachkundige, um feine Bürgertöchter wie Alice Gauer durch die »eitrige Pocke vor den Toren Berlins« zu geleiten. Geschickt soufflierend, übertreibend oder verschweigend spielt er mit ihren Gefühlen. Daheim im Salon tauschen sie dann beim Kaffeekränzchen ihre Impressionen zwischen Faszination, Mitleid und Abscheu aus. Mehrere Familien in einer Kammer! Kartoffelschalen zum Abendbrot! Ein Toilettenverschlag auf fünfzig Bewohner! Schmutzige Bettelhändchen an meinem Kleid! Einen Trumpf hält in der Hand, wem ein paar Münzen oder ein silberner Armreif gestohlen wurde.

Alice, Tochter des königlichen Kastellans, lebt mit ihren bürgerlichen Eltern im Stadtschloss. Ihr täglicher Umgang sind – neben den Dienstboten – adlige Herrschaften. Sie glaubt Berlin zu kennen. Nach ihrem Ausflug ins »Feuerland« aber, der sie tiefer berührt als die Freundinnen, zweifelt sie. War das, was sie gesehen hat, nicht viel wirklicher als ihre Welt der »hohen vergoldeten Türen« und »exotischen Pflanzen« in »badewannengroßen Tontöpfen«?

Alice und Hannes (für die feinfühlige Dame ein Betrüger, der aus dem Leid der Ärmsten Geschäfte schlägt) sind die antipodischen Protagonisten des Romans. Wie sie zueinander finden, das ist ein zarter Handlungsfaden, dem ein glücklicher Ausgang kaum beschieden sein kann, zumal Alice bereits dem Adligen Victor von Stassenberg versprochen ist. Er dient als Leutnant (und Vorgesetzter ihres Bruders Ludwig) im Gardekorps des Königs.

Mit diesen fiktiven Identifikationsfiguren, die für uns Fragen der Freiheit und der Volkssouveränität erörtern und die tagesaktuelle Politik kommentieren, ziehen wir durch die historischen Ereignisse des März 1848 und geraten zwischen die Fronten.

In der Stadt brodelt es. Immer vernehmbarer äußern die Berliner in großen Zusammenkünften und einer »Adresse an den König« ihre – keineswegs antimonarchistischen oder gar umstürzlerischen – Forderungen nach größeren Freiheiten (etwa der Presse), einer Verfassung und nationaler Einheit. Der wankelmütige preußische König Friedrich Wilhelm IV. gibt sich konziliant, ist aber außerstande, die Entwicklung zu steuern. Am 18. März versammeln sich Tausende am Stadtschloss, um eine Proklamation zu verlesen. Als plötzlich Soldaten anrücken und Schüsse fallen, eskaliert die Lage: Die Bürger bewaffnen sich und errichten Barrikaden, Beschwichtigungsversuche aus dem Palast bleiben wirkungslos, Gerüchte heizen Aggression und Gewalt an, es gibt auf beiden Seiten zahlreiche Verwundete und Tote aus allen Schichten. Erst vierzehn Stunden später räumen die Berliner ihre Stellungen, nachdem der König das Militär zurückgezogen hat. In den nächsten Tagen macht er beachtliche förmliche Zugeständnisse an »meine lieben Berliner«, »Mein Volk und an die deutsche Nation« und schwört gar, sich »an die Spitze des ganzen Volkes« zu stellen. Schon Ende Juni aber haben ihn seine konservativen Berater wieder umgestimmt, die Versprechen sind, soweit nicht ohnehin nur vorgetäuscht, vergessen, die Bürger ziehen sich ohnmächtig und frustriert zurück. Im Dezember 1848 erlässt Friedrich Wilhelm IV. selbstherrlich, ohne Beteiligung seines Volkes, eine preußische Verfassung, die immerhin einige grundlegende Forderungen der Bürger berücksichtigt.

»Berlin Feuerland« ist beste Unterhaltung, prall von lebendigen Szenen und authentischem Zeitkolorit, gewürzt mit Vokabular (»Flitzpiepen«, »Trulla«) und der Umgangssprache der Straße. Bis heute prominente Mitspieler aus der Kulturszene (Felix Mendelssohn-Bartholdy, Theodor Fontane, Rudolf Virchow, »Turnvater« Friedrich Jahn) und Alltagsdetails wie das von den Damen begehrte Parfüm eines Monsieur Guerlain oder die Geldgeschäfte der Königlich-Preußischen Bank machen die Lektüre interessant.

Die »Märzrevolution« verbesserte nichts an den allgemeinen Missständen, bewirkte vielmehr, dass sich die reaktionären Kräfte besannen und konsolidierten. Doch war sie einer der mit teurem Blut bezahlten kleinen Schritte, die in unsere heutige Grundgesetz-Freiheit führten. Titus Müllers anschauliche Aufbereitung sorgt dafür, dass Leistung und Leiden dieser Vorkämpfer nicht vergessen werden.

· Herkunft:

· Herkunft: