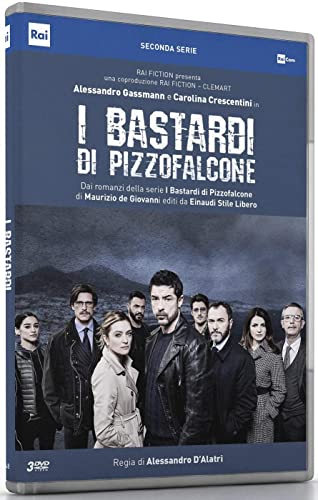

I Bastardi di Pizzofalcone: Übersicht der Kriminalromane und Fernsehfilme

von Maurizio de Giovanni

Übersicht über die Kriminalromane und Fernsehfilme

Die berühmteste Polizeiwache von Neapel

»I Bastardi di Pizzofalcone« ist eine Serie von Kriminalromanen des Autors Maurizio de Giovanni (1958 in Neapel geboren). Unter dem gleichen Titel strahlte RAIuno eine Serie von Fernsehfilmen aus. Für die deutschen Übersetzungen wählte man die Bezeichnung »Die Gauner von Pizzofalcone«.

Pizzofalcone – Die Polizeistation – Das Team – Die Hauptfigur – Die Fernsehserie – Liste der Romane – Liste der Fernsehfilme

Pizzofalcone

ist ein etwa 60 Meter hoher Hügel in Meeresnähe im Stadtteil San Ferdinando in Neapel. Der Name verweist auf eine königliche Falknerei, die sich im 13. Jahrhundert hier befand. Der ebenfalls gebräuchliche Name Monte di Dio bezieht sich auf ein Kloster dieses Namens aus dem 16. Jahrhundert (heute verschwunden). Im 17. und 18. Jahrhundert errichtete die spanische Aristokratie hier – nicht weit vom Königspalast – vornehme Villen, aber es entstanden auch repräsentative Amtsgebäude wie das Reale Officio Topografico, ein Militärarchiv und eine Kaserne, in der erst spanische, später neapolitanische, dann italienische Heereseinheiten einzogen. Nach einem Helden des italienischen Freiheitskampfes heißt das großräumige, auffällig rot gestrichene Gebäude mit quadratischem Grundriss und Innenhof heute Caserma Nino Bixio. Auf der Via Monte di Dio kommt man bis zum Eingangsportal des rundum abgeschotteten Polizei-, Militär-, Gefängnis- und Behördenkomplexes, aber an eine Besichtigung der Drehorte ist natürlich nicht zu denken.

Die Polizeistation

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Caserma Nino Bixio eine Einheit der Bereitschaftspolizei (Reparto mobile della Polizia di Stato di Napoli) untergebracht. Das ist also kein Kriminalkommissariat; wer hier arbeitet, ist in der Regel einfacher ispettore, nicht etwa commissario wie Salvo Montalbano oder Luigi Alfredo Ricciardi, geschweige denn questore wie Rocco Schiavone. Die stolzen Carabinieri schließlich sind eine ganz besondere, eigenständige Truppe mit zweihundertjähriger Tradition.

Behörden, mit denen alle im komplizierten und militärisch organisierten italienischen Polizeisystem zusammenarbeiten, sind neben Streifenwagen-Einheiten (squadra volante) und der mobilen Kriminalpolizei (squadra mobile) Spurensicherung und Erkennungsdienst (Servizio di polizia scientifica), Gerichtsmedizin (Medicina legale oder forense), Polizeidirektion oder -präsidium (Questura), der polizeiliche Staatsschutz (DIGOS) und das Gericht (tribunale) mit Staatsanwalt (Pubblico ministero, »P.M.«) und Richter (magistrato). Dann gibt es noch die Verkehrspolizei (Polizia stradale), die städtische Polizei (Polizia municipale oder Vigili urbani), die Finanzpolizei (Guardia di finanza), die Küstenwache (Guardia costiera) und so fort ...

Das Revier westlich des Hafens, für das die Polizeistation von Pizzofalcone zuständig ist, ist nicht sehr groß, aber dicht bevölkert und lebhaft. Es umfasst die Quartieri Spagnoli, das Spanische Viertel mit seiner Achse der Via Toledo, und reicht hinunter bis zum Castel dell’Ovo am Meer. In Maurizio de Giovannis fiktiver Krimiwelt spielt diese Polizeiwache die Hauptrolle – nicht nur wegen ihrer herausgehobenen Lage mit der geschäftigen Altstadt, sondern weil ihr der Autor einen besonderen Ruf zuschreibt.

Das Team

Der Polizeipräsident möchte die Polizeistation am liebsten auflösen, denn sie ist zu einer Art Müllhalde für Polizisten heruntergekommen. Vier Kollegen waren dort dumm aufgefallen, weil sie beschlagnahmtes Kokain zum Teil für sich zur Seite geschafft und versilbert hatten. Da sie hinter italienische Gardinen wanderten, mussten ihre Stellen neu besetzt werden. Man füllte die Dienststelle mit lauter »faulen Äpfeln« aus anderen Abteilungen auf und war sicher, dass sie es niemals packen würden, richtig zu arbeiten.

• Alex Di Nardo (»Calamity Jane«) muss mit 28 Jahren noch bei ihren autoritären Eltern wohnen, bis ein Mann sie heiratet. Um ein Leben nach ihrer wahren Neigung zu führen, müsste sie sich als Lesbe outen, und dazu fehlt ihr der Mut. Dafür geht die Waffenfanatikerin im regelmäßigen Schießtraining aus sich heraus. Ihr Talent als Scharfschützin, »die eine Fliege aus 30 Metern Entfernung« erledigen kann, hat ihr den Spitznamen aus dem Wilden Westen eingebracht.

• Francesco Romano (»Hulk«) ist ein stiernackiger, impulsiver und unkontrollierter Typ, der gefährlich ausrasten kann, wenn man ihm falsch kommt. Selbst seine Ex-Frau Giorgia hat er oft verprügelt, wenn er sich nicht beherrschen konnte.

• Marco Aragona (»Serpico«) residiert dauerhaft in einem Hotelzimmer, wie es seinem Selbstbild als zweiter Al Pacino geziemt. Mit Elvis-Tolle, blau verspiegelter Brille und solariumgebräunt hält sich der vitale Schönling aus guter Familie mit dem lockeren Mundwerk für unwiderstehlich bei den Frauen. Für seine Kollegen ist er bestenfalls eine Karikatur des Stars, ansonsten nicht mehr als ein Wichtigtuer und »dummdreister Angeber«.

Aus der alten Pizzofalcone-Crew sind nur zwei Mitglieder verblieben:

• Giorgio Pisanelli (»Presidente«) ist der älteste Mitarbeiter und Stellvertreter des Chefs. Er stammt selbst aus Pizzofalcone und kennt dort alles und jeden. Aber seine Kräfte lassen mit dem Alter nach. Was kein bisschen schwindet, ist dagegen seine Überzeugung, dass er einem Serienkiller auf der Spur sei. Niemand teilt allerdings seinen Wahn.

• Ottavia Calabrese (»Mama«) assistiert im Büro und ist kompetent am Computer und im Internet. Privat stößt sie mit der Pflegebedürftigkeit ihres geistig zurückgebliebenen siebenjährigen Sohnes an die Grenzen der Belastbarkeit.

Motiviert von ihrem Chef Luigi Palma, 40, lassen sich »I Bastardi di Pizzofalcone« allerdings nicht unterkriegen. Der ehrgeizige, temperamentvolle und »ständig unter Strom« stehende vicequestore leitet seine »verlotterte« Truppe der »Ausgestoßenen«, die alle nichts mehr zu verlieren haben, mit klaren Zielen vor Augen: den Mitarbeitern vertrauen und sie motivieren, die Vorgesetzten durch gute Arbeit überzeugen und die zum Jahresende drohende Auflösung des Kommissariats verhindern. Gleich in seiner ersten Dienstbesprechung nordet er alle auf gute Zusammenarbeit ein – »wir sollten uns duzen«. Davon, wie alle wachsen – jede/r für sich und alle gemeinsam als Team –, handelt die Serie, und die am Anfang gesetzten Motive entwickeln sich durch alle Bände, kehren immer wieder.

Wie nicht anders zu erwarten, spielen Liebesbeziehungen eine große Rolle. Sie sind bei mehreren Personen diffizil zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Das scheint bei Polizisten nicht anders zu gehen, wie wir auch aus deutschsprachigen Werken wissen.

Die Hauptfigur

Der ispettore Giuseppe Lojàcono (Betonung auf dem »a«) ist, als er zu den »bastardi« stößt, um die vierzig Jahre alt und hat eine bewegte sizilianische Vorgeschichte hinter sich. Zwar hat man ihm nie nachweisen können, dass er wirklich mit der Mafia kollaboriert hat, aber schon die Anschuldigung genügte, um den als unbequem geltenden Polizisten abzuschieben. Damit verlor Lojacono alles, was ihm lieb gewesen war. Er musste seine Position in Agrigent räumen und sogar seine Heimatinsel verlassen, um an seinen neuen Arbeitsplatz in Neapel zu ziehen. Sein Familienleben zerbrach. Ehefrau Sonia und die Teenage-Tochter Marinella setzten sich nach Palermo ab. Im Laufe der Zeit (will heißen: der einzelnen Bände) holt ihn diese Vergangenheit immer wieder ein, emotional sowieso, aber auch sehr konkret.

An seiner ersten neuen Dienststelle San Gaetano mitten in Neapel bewies er, dass er seinen guten Spürsinn, seine Intuition und sein logisches Denkvermögen aus Sizilien mitgebracht hatte. Er konnte den Mord an vier Kindern aufklären und einen verzweifelten alten Mann, genannt »das Krokodil«, festnehmen. Seitdem sind Lojaconos Qualitäten anerkannt, aber bei seinen Kollegen hat er sich damit nicht beliebter gemacht. Dann hat ihn sein Vorgesetzter Di Vicenzo einbestellt, um ihm eine erneute Versetzung nahezulegen. Er soll jetzt nach Pizzofalcone weiterziehen.

Unter Palmas geschickter Leitung und Lojaconos Talent nimmt das gebrandmarkte »Gauner«-Kommissariat die Schmähbezeichnung als Herausforderung an und entwickelt seinen eigenen Stolz. Ihrem schlechten Ruf trotzend, wollen sie gerade unter diesem Kampfnamen gute, wenn nicht sogar bessere Ermittlungsarbeit als ihre hochnäsigen Kollegen leisten.

Dies ist der Hintergrund für die Serie von Kriminalromanen, die Maurizio de Giovanni seit 2012 mit großer Auflage auch international veröffentlicht und die seit 2017 ebenso erfolgreich als Fernsehserie ausgestrahlt wird. Der produktive, originelle und vielseitige Schriftsteller übt sich hier (zumindest in den ersten Bänden) in einer Spielart des Noir-Genres, die als Police procedural firmiert. Sie kam in den Vierzigerjahren bei angelsächsischen Kriminalschriftstellern auf und wurde in Romanen, Kino- und Fernsehfilmen weiterentwickelt. An Stelle des gewohnten Ermittler-Helden als einzelne Identifikationsfigur verfolgt man hier die Arbeit eines ganzen Polizistenteams, dessen Mitglieder alle das gleiche Maß an Aufmerksamkeit erhalten. Man beschäftigt sich, wie es ihrem Alltag entspricht, auch nicht nur mit einem Kriminalfall, sondern simultan mit mehreren, die miteinander meist nichts zu tun haben. Für die Struktur des Romans folgt daraus realistischerweise, dass er seinen Höhepunkt nicht wie gewohnt am Ende in der Entlarvung des Täters findet. Oft sind die Schuldigen dem Leser/Zuschauer schon von Anfang an bekannt, und die Fälle werden im Verlauf der Handlung nach und nach gelöst. Viel Raum erhalten prozedurale Details der Arbeit der Polizeibehörden, wie beispielsweise Verhörprotokolle, die Sicherung von Indizien, Berichte der Gerichtsmediziner.

Das Konzept des Police procedural ist nicht einfach mit den gängigen Leserwünschen nach Spannung, Übersichtlichkeit, überraschenden Wendungen und Ökonomie in Einklang zu bringen. In späteren Bänden strafft Maurizio de Giovanni seine Erzählweise denn auch, zumal die Charaktere dem treuen Publikum inzwischen vertraut sind. Zwar entwickeln sie sich individuell weiter, jede/r auf seine/ihre Weise interessant, aber der Plot konzentriert sich stärker auf einen zentralen Kriminalfall, und der bringt, bis er gelöst ist, genügend Komplikationen.

Die Fernsehserie

»Il commissario Montalbano«, »I Bastardi di Pizzofalcone«, »Commissario Ricciardi«, »Rocco Schiavone«, »Le indagini di Lolita Lobosco«, »Imma Tataranni«: Warum italienische Fernsehserien wie diese in Deutschland so wenig Anklang finden, ist mir angesichts der Beliebtheit Italiens als Urlaubsland rätselhaft. Beispielsweise wurden von »Il commissario Montalbano« in über zwanzig Jahren 37 Folgen hergestellt und in viele Länder verkauft, aber das ZDF synchronisierte nur die ersten vier, obendrein lustlos, und strahlte sie zu nächtlicher Stunde aus. (Dank des österreichischen Privatsenders ServusTV sind inzwischen 26 Folgen auf DVD erhältlich.)

Man mag allerlei bekritteln, etwa das Frauenbild, das nicht so recht ins nordeuropäische passt, auch die durchweg konventionelle Filmsprache, in der Experimente wie hektische Schnitte fehlen, oder dass soziale Fragen nicht im Vordergrund thematisiert werden (sehr wohl aber die Handlung prägen können). Andererseits sucht man in den RAI-Produktionen vergeblich nach Brutalitäten und expliziten Sexszenen, wie sie »Tatort«, »Polizeifunk« und dergleichen dem Publikum alltäglich schonungs- und bedenkenlos vor Augen führen. Stattdessen reizen die Italiener oft genüsslich die ästhetischen Trümpfe ihrer Schauplätze aus, so dass das Fernseh-Erlebnis durchaus etwas von Urlaub vermitteln kann. Und die Protagonisten (m/w) quälen sich selbst, gegenseitig und die Zuschauer nicht mit ihren persönlichen Befindlichkeiten, sondern treten als runde Charaktere mit Stärken und Schwächen auf, die einander akzeptieren und respektieren. Es geht schließlich um Unterhaltung des Publikums, nicht um dessen psychosoziale Erziehung.

Interessieren Sie sich für die Originalversionen in italienischer Sprache? Dann stellen Sie sich auf eine Art Rodeo ein. Eine perfekte Beherrschung des Italienischen ist gar nicht nötig, aber ein gutes Ohr und viel Erfahrung, Italienern im Alltag zuzuhören. Oft genügt ja ›island hopping‹, d.h. von einem verstandenen Passus zum nächsten zu hüpfen, auch wenn zwischendrin eine Lücke bleibt. Wenn erwünscht, kann man überdies Untertitel aktivieren, zurückspulen, die Abspielgeschwindigkeit reduzieren, und Sie werden staunen, wie viel mehr Sie nach ein paar Stunden mitbekommen. Das gilt selbst bei Dialekten wie Camilleris Sizilianisch oder den gelegentlichen Neapolitanisch-Einsprengseln der »bastardi«. Alles hängt natürlich davon ab, wie gut die Aussprache der Schauspieler ist. Bei »Rocco Schiavone« hat man die größten Probleme (und zwar mit der gesamten Mannschaft!), bei den »Bastardi« kommt man zurecht, »Montalbano« und »Ricciardi« sind in dieser Hinsicht gut.

· Herkunft:

· Herkunft: