Die Schlacht ums Glücklichsein

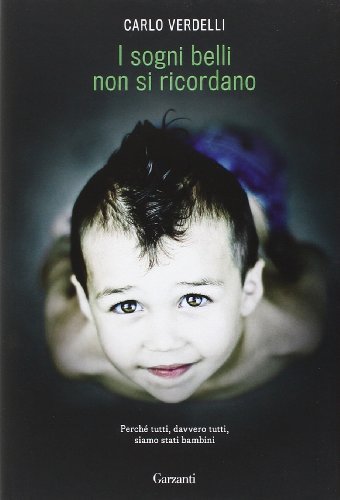

Teo ist biologisch acht, argumentiert mal wie ein Kind, mal wie ein Heranwachsender, und manchmal äußert er tiefe Weisheiten wie ein lebenskluger Greis.

Der Junge lebt in einem gutbürgerlichen italienischen Haushalt. Die Eltern, vielbeschäftigt, erfolgreich in ihren Berufen, haben wenig Zeit für ihre beiden Kinder. Um den Jungen kümmert sich Susu, das Hausmädchen. Sie holt Teo von der Schule ab, bringt ihn zu Bett und hört ihm zu, wenn er erzählt, was ihm so durch den Kopf geht, was er wieder einmal geträumt hat. Die ein paar Jahre ältere Schwester Matilde, ihrer »Scheiß-Familie« längst überdrüssig, ist meist schon genervt, wenn ihr Brüderchen nur ihr Zimmer betritt. Jetzt ist sie auf Klassenfahrt, und so kann er in aller Ruhe ihren Computer nutzen, nicht nur eilig wie sonst, während sie duscht.

Teo spielt nicht etwa an dem Gerät, sondern nutzt das Internet, wo »alle Wahrheiten der Welt« versammelt sind, um seine persönliche Strategie auszuarbeiten. Sein Ziel: mit Napoleon reden. Problem: Der Feldherr ist schon länger tot. Teo-logische Folge: Teo muss sterben, um ihn sprechen zu können. Seine drängendste Frage zurzeit: Wie kann er sich am besten töten? Wikipedia bietet dem Knaben eine lange Liste üblicher Suizidmethoden, doch für einen Achtjährigen wie ihn eignet sich keine so recht. Dabei muss er sich beeilen: »Es sind nicht mal fünfzig Stunden bis zu meinem Tod.«

Wie in aller Welt kommt ein Kind darauf, sich das Leben nehmen zu wollen, nur um ausgerechnet Napoleon zu begegnen?

Teo leidet an der Realität seiner Familie, die nicht perfekt ist. Schon wenn früh am Morgen alle vier am Frühstückstisch sitzen, geht das Debattieren los. Die Eltern streiten sich, und eigentlich streiten sie immer. »Mal fängt Mama an, mal Papa [...] Und keiner der beiden gewinnt, denn gewinnen bedeutet Frieden schließen, und sie schließen niemals Frieden.« Teo begreift, dass die meisten Kämpfe verloren werden: Matilde gelingt es nicht, Klassenbeste zu werden, Papa hat kein Glück mit seinen Autos, und Mama schafft es nicht, Papa davon zu überzeugen, dass er zu viel arbeitet.

Nun droht die totale Niederlage: Die Eltern wollen sich trennen. Weil sich Teo aber »eine Familie, die wenigstens ein bisschen glücklich ist«, wünscht, ist er bereit, im wahrsten Wortsinn alles zu geben, um die Beziehung der Eltern zu retten. Seine Bemühungen um den familiären Frieden fasst er als »Schlacht« auf, und deshalb, so glaubt er, sollte er sich Rat holen bei einem, der tatsächlich viele große Schlachten gewonnen hat, nämlich dem großen General Napoleon Bonaparte. Von dem hat er gerade in seinem Geburtstagsgeschenk gelesen, einem Comicbuch mit dem Titel »Napoleons Abenteuer«.

Mit dem Wunsch, diesen Helden aufzusuchen, eröffnet sich freilich eine ganze Kette von Fragen, die sich die Menschen schon länger stellen. Wo zum Beispiel befindet sich der tote Korse jetzt? Wo sind »Himmel« und »Hölle«? Selbst in höchsten Höhen fanden Astronauten »keine Spur von Paradies. Es war ganz dunkel«.

Derlei arglosen Überlegungen folgend, taucht die sehr junge italienische Autorin Lorenza Gentile mit dem Protagonisten und Ich-Erzähler ihres Erstlingswerks leicht und zwanglos in die Welt großer philosophischer Themen ein. Was ist das »Jenseits«? Wer ist »Gott«, und was kann man tun, um ihm zu »gefallen«? Wie schafft man es, in Petrus' Liste aufgenommen zu werden, der am »Eingang vor dem goldenen Tor« zum Paradies nur die Guten reinlässt? Ist man »gut«, wenn man, so wie die Lehrerin es angeordnet hat, den anderen nicht abschreiben lässt, oder »böse, weil man seinen Freunden nicht half«?

Antworten bekommt Teo durchaus, aber sie wollen sich nicht zu einem geschlossenen Bild fügen. Matilde konnte er einmal auf Umwegen in ein Gespräch über Himmel, Hölle und Paradies verwickeln. »Das hängt von der Religion ab«, erläuterte sie ihm. Die Katholiken müssen die zehn Gebote befolgen, die Buddhisten glauben an Reinkarnation, die Atheisten an »gar nichts ..., null, absolute Leere«. Mama, die man wie Matilde immer zur Unzeit erwischt, tut wie fast alle Erwachsenen so, als ob sie Ahnung hätte: Ja, die Bibel habe sie »als Mädchen [...] vor vielen Jahren gelesen«. Mit anderen Worten: »Nein«, sie kennt die Bibel nicht. In der Schule protzt Giulia, die »doofe Streberin«, mit lauter unnützem Zeug, und für Xian-wei, den seltsamen Neuen aus China, ist die ganze Welt ein Zahlensystem.

So findet Teo nicht einmal eine eindeutige Antwort auf die (vermeintlich) einfachste Frage, wo Napoleon hingekommen ist. Hat er sich womöglich verwandelt und ist jetzt »eine Mohnblume oder ein Stein«?

Dreizehn Tage lang begleiten wir Teo auf seiner Reise durch philosophische Untiefen. Seine realistische Denkweise verhindert, dass er ins Schlingern gerät oder gar kentert. Er erfährt, dass Napoleon auf St. Helena begraben liegt – »eine wunderschöne Insel, er machte Ferien dort«. Nach den vielen gewonnenen Schlachten »hat er schließlich das Recht, sich ein bisschen auszuruhen«. Dort will Teo hinfliegen, und die Schlacht, um seine Eltern zu retten, kann in die entscheidende, letzte Phase eintreten. In seinen Ranzen packt er die wichtigsten Dinge fürs »Jenseits«, die Zahnbürste, Papier und Stift für »Drei gewinnt« und »ein Foto von uns allen in Porto Ercole, als meine Eltern sich noch nicht gestritten haben«. Auch in der letzten Frage hat er sich inzwischen entschieden: »Ich habe beschlossen, auf die Schienen zu springen, wenn die U-Bahn kommt.«

Leider ist der kleine Protagonist Teo mit seinem großen Projekt eine arg konstruierte Kunstfigur. Die schwer vereinbaren Diskrepanzen in seinem Wesen sind das Kernproblem des gesamten Romankonzepts. Einerseits ist Teo noch kindlich und naiv, wünscht sich zum Geburtstag nichts sehnlicher als einen Slimey, andererseits sieht er sich im Fernsehen am liebsten Dokumentarfilme von National Geographic an und stellt, wenn er eine wichtige Frage klären will, die widerstreitenden Argumente routinemäßig in T-charts zusammen. Dass er bei seiner erstaunlichen Bildung noch immer keinen Begriff von den Implikationen eines Suizids mitbekommen hat und diesen quasi wie eine Ferienreise organisiert, will mir ebenso wenig einleuchten wie die Grundidee, dass ein unglücklicher Achtjähriger, um seine Familie zusammenzuhalten, auf die absonderliche Idee verfallen könnte, einen historischen Feldherrn aufzusuchen.

Kinder können weder perfekt sein noch bereits ein ausgeglichenes Wesen haben, und ja, ihre Gedanken und Fantasien gehen oft die seltsamsten Wege. Wer mit diesem Wissen über die prinzipielle Artifizialität des Erzählten hinwegsehen kann, für den ist Lorenza Gentiles Roman »Teo«  (den Annette Kopetzki übersetzt hat) eine leichtfüßige, geistig anregende Lektüre über einen liebenswerten, klugen, sensiblen und recht einsamen Jungen auf der Suche nach den Geheimnissen des Glücklichseins.

(den Annette Kopetzki übersetzt hat) eine leichtfüßige, geistig anregende Lektüre über einen liebenswerten, klugen, sensiblen und recht einsamen Jungen auf der Suche nach den Geheimnissen des Glücklichseins.

· Herkunft:

· Herkunft:  · Region: Italien

· Region: Italien