Wege aus dem Elend

Island kann sicher als Inbegriff der Abgeschiedenheit gelten, und viele verbinden damit heutzutage Positives. Weitab von Umweltgiften, Kontamination und potenziellen Aggressionsschauplätzen kann man sich dort ungefährdet und in Frieden wähnen und ist dank Internet, Flugverkehr und politisch-wirtschaftlicher Verknüpfungen doch keineswegs vom Weltgeschehen abgeschnitten.

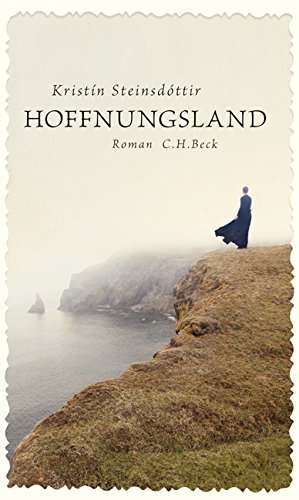

Die isländische Autorin Kristín Steinsdóttir, 1946 in Reykjavík geboren, dreht in ihrem Roman »Hoffnungsland« die Uhr allerdings so weit zurück, dass nur Isolation, harte Lebensbedingungen und Elend der Zeit übrig bleiben, ohne dass schon irgendwelche kompensierende Vorzüge der Moderne in Sicht wären.

Vor 150 Jahren gehörte Island zum Königreich Dänemark. Die sich in Europa verbreitenden Errungenschaften des Industriezeitalters – fließendes Wasser, Kanalisation, Gasbeleuchtung, Elektrizität – hatten noch nicht einmal Reykjavík, die Hauptstadt, erreicht. Sie zählte gerade einmal 2000 Einwohner und war nicht mehr als ein Fischerdorf wie viele andere mit ein paar Verwaltungsbeamten. Ein königlicher Landvogt sorgte für Recht und Ordnung, und während der dunklen Stunden streiften Nachtwächter durch die Gassen, damit ihm jede Auffälligkeit gemeldet würde.

Die Bevölkerung war ungebildet, konnte nicht einmal lesen und war hilflos vielerlei Ängsten ausgeliefert. Das menschenfeindliche Klima mit seinen Niederschlägen, Stürmen und langen, eisig kalten Wintern hatte immer wieder Hungersnöte zur Folge, und unbeherrschbare Krankheiten wie Pest, Pocken, Skrofulose oder Wurmbefall rafften die wehrlosen Menschen dahin. Unerklärliche Naturphänomene schreckten sie; sie konnten sie nur als schlechte Vorzeichen oder als das Wirken böser Geister verstehen. Aberglaube und die christliche Religion schüchterten sie eher ein, als ihnen Trost und Halt zu geben.

In diesem düsteren Umfeld richtet Steinsdóttir ihr Augenmerk auf die sozial niedrigsten Bevölkerungskreise und dort auf die Ärmsten der Armen: Frauen, die als Tagelöhnerinnen Schwerstarbeit leisten und dafür mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Die Autorin schildert einfühlsam ihr hartes, entbehrungsreiches Leben, veranschaulicht ihre Ausbeutung und Unterdrückung in einer patriarchalischen Ordnung, aber sie erzählt – auf der Grundlage einer wahren Begebenheit – auch davon, wie starke Frauen kleine Schritte wagen, um gegen offenkundige Ungerechtigkeiten aufzubegehren. Der Rahmen ihrer Möglichkeiten ist eng, aber sie bringen den Mut auf, sich gegen die Mächtigen und Einflussreichen in ihrem Umfeld zur Wehr zu setzen.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Guðfinna und Stefanía, zwei junge Frauen vom Lande, die in der naiven Hoffnung, Anstellung in einem vornehmen Haus zu finden, in die Hauptstadt ziehen. Dort stacheln die vielen Geschäfte Stefanías Begeisterung an, und sie träumt sogar davon, sich einen reichen Mann angeln zu können. Doch solche Luftschlösser zerbröseln, ehe die beiden sich's versehen.

Sie müssen froh sein, einen Schlafplatz in der bescheidenen Hütte des Zimmermanns Porfinnur und seiner Frau Margrét anmieten zu dürfen. Tag für Tag verdingen sie sich für niedrigste Dienste. Sie schleppen Bottiche voll schmutziger Wäsche zu den heißen Quellen, verfrachten schwere Kohlesäcke aus den Schiffen in Lagerhäuser, trocknen und salzen Fische auf großen Traggestellen, bringen frisches Wasser in die Wohnhäuser und entsorgen Toiletteneimer. Unfälle stehen auf der Tagesordnung. Ein Kind fällt in die heißen Quellen, ein anderes erfriert im Schneesturm.

Guðfinna und Stefanía sind nicht die einzigen, die nur mit solch geringgeschätzten Arbeiten überleben. Überall treffen sie alte Leute, Hausmädchen und Kinder, die wie sie auf die mickrigen Einnahmen angewiesen sind. Nur wenn Tiere geschlachtet werden – was selten genug geschieht –, darf man hoffen, dass vielleicht obendrein ein Stück Blutwurst abfällt. Entsprechend scharf ist der tägliche Kampf um jeden Auftrag. Trifft man im Morgengrauen nicht als eine der Ersten an der Wasserquelle ein, muss man lange Schlange stehen. Dabei nehmen Männer sich das Recht heraus, die Schwächeren von ihren Plätzen zu verdrängen. Der Ton ist überall gleich rüde. Aber in der Not stehen die Frauen zusammen.

Auch die beiden Protagonistinnen ergänzen einander perfekt. Die lebenslustige, neugierige und stets frohgemute Stefanía erobert leicht die Herzen aller, bringt sie dazu, miteinander zu lachen, zu singen und zu tanzen, und kann damit die gedrückte Stimmung der geknechteten Frauen wenigstens für ein paar Momente lösen.

Dagegen ist Guðfinna eine wortkarge Eigenbrötlerin und aufmerksame, kritische Beobachterin. Welch erschütternde Armut sie alle quält, lassen die simplen materiellen Wünsche der Frauen ahnen: eine Wolldecke, eine Petroleumlampe ... Noch weniger erfüllbar sind ihre Bedürfnisse nach ein wenig mehr Gerechtigkeit, ein wenig Wärme, einem kleinen Stückchen Glück. Angesichts des Elends, der Überforderung, der Ausbeutung und der Gleichgültigkeit um sie herum packt Guðfinna verzweifelte Wut, aber sie ergreift auch Initiative und Verantwortung, bietet den Ton angebenden Männern mutig die Stirn. Als Stefanías Gesundheit schwer angeschlagen ist, übernimmt sie ihre Arbeiten und ruft eine Kräuterfrau zu Hilfe.

In Momenten größter Verzweiflung singt sich Guðfinna mit einem Lied, das sie von ihrer Mutter kennt, Mut an. Es handelt vom »Land der Hoffnung«. Kann es denn für Menschen wie sie überhaupt Hoffnung geben?

Viele Isländer zieht es nach Amerika, obwohl sie kaum mehr darüber wissen, als dass es dort viele große Straßenlaternen geben soll. Immer mehr arme Landbewohner kommen in die Hauptstadt und quartieren sich bei ebenso armen Verwandten ein, bis das nächste Schiff einläuft und sie nach Kanada bringt.

Eines Tages tut sich auch für Guðfinna eine Chance auf, ihr eigenes Leben und das der Frauen in ihrem Umfeld zum Besseren zu verändern. Beherzt möchte sie zugreifen. Doch sie müsste dafür gegen Regeln verstoßen.

Kristín Steinsdóttirs historischer Roman (Anika Wolff hat ihn aus dem Isländischen übersetzt) überzeugt trotz der Einfachheit seiner Handlung und Figurenzeichnung durch ungeschönten Realismus, Detailreichtum und Anschaulichkeit seiner Beschreibungen. Er zeichnet ein deprimierendes, sicherlich authentisches Bild jener Zeit und bedient sich einer hautnahen personalen Perspektive. Der Eindruck der Unmittelbarkeit entsteht nicht zuletzt durch die schlichte Sprachgestalt: Das einfache Alltagsvokabular und die kurzen, oft elliptischen Sätze wirken, als entsprängen sie direkt dem beobachtenden, wachen Bewusstsein der Figuren.

Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Sommer 2017 aufgenommen.

· Herkunft:

· Herkunft: