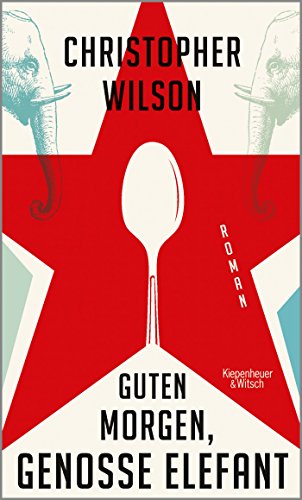

Guten Morgen, Genosse Elefant

von Christopher Wilson

Ein zwölfjähriger Knabe, klug und mit entstelltem Gesicht, gewinnt das Zutrauen des Massenmörders Josef Stalin und begleitet ihn in seinen letzten Lebenstagen.

Der Massenmörder und sein Kobold

Als Josef Stalin 1953 starb, war er ein debiler Greis von vierundsiebzig Jahren, gezeichnet von Krankheiten, verzehrt von Misstrauen und Hass. Vierzig Jahre zuvor hatte er sich »der Stählerne« genannt, mit 49 begann er sich die schlimmsten Konnotationen dieses Beinamens zu verdienen und wurde schließlich einer der unmenschlichsten und skrupellosesten Massenmörder der Weltgeschichte. Sein Regime kostete viele Millionen von Menschenleben. Einflussreiche Kreise sorgen dafür, dass er bis heute bei einem guten Drittel der russischen Bevölkerung hohes Ansehen genießt.

Von den Zuständen und Ränkespielen in der letzten Lebensphase Stalins, der sich »in einen allmächtigen und geheimnisvollen Gott verwandelt« hatte (Ilja Ehrenburg), erzählt Christopher Wilsons urkomisch-todtraurige Politsatire »The Zoo«  (übersetzt von Bernhard Robben), und sie kommt der historischen Realität vermutlich sehr nahe. Als Schlüsselloch in das hermetisch abgeschottete Umfeld des gefürchteten Diktators dient dem Autor eine Kunstfigur, das kluge Kind Juri Romanow Zipit, dessen merkwürdige körperliche Verunstaltung das Interesse des Tyrannen auf sich zieht, so dass er es als seinen »Kobold« aufnimmt.

(übersetzt von Bernhard Robben), und sie kommt der historischen Realität vermutlich sehr nahe. Als Schlüsselloch in das hermetisch abgeschottete Umfeld des gefürchteten Diktators dient dem Autor eine Kunstfigur, das kluge Kind Juri Romanow Zipit, dessen merkwürdige körperliche Verunstaltung das Interesse des Tyrannen auf sich zieht, so dass er es als seinen »Kobold« aufnimmt.

Seit Juri als Sechsjähriger Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, leidet er an einem zerebralen Trauma. Er ist Epileptiker, langsam und vergesslich, sein Gesicht ist entstellt. Aber es hat eine besondere Wirkung auf die Mitmenschen. Wenn sie ihn anstieren und schmunzeln, grinst Juri zurück, und schon glauben sie »Herzensgüte« in seinen Augen, »Freundschaft aus dem Schlitz« seines lächelnden Mundes zu lesen. Das ehrliche, arglose, trottelige Wesen provoziert selbst Wildfremde, ihm freimütige Geständnisse widerwärtigster Taten ins Ohr zu beichten. Aber sein Wesen ist anders – »sie verwechseln mich mit meinem Gesicht«.

Auch Juris Vater behauptet, »mein Aussehen sei ein Betrüger, ein schamloser Lügner«, und als »Professor für Veterinärmedizin, Fachgebiet Neurologie der Großhirnrinde« wird Doktor Roman Alexandrowitsch Zipit schon wissen, was er sagt. Er wohnt mit seinem Sohn in einer Personalwohnung im Hauptstadtzoo. Fünf Jahre nach der Geburt des Kindes verschwand die Mama eines Tages plötzlich. Juri glaubt an die hoffnungsvolle Version, die Papa ihm erzählt – Mama sei für ein paar Jahre auf Forschungsreise im Norden –, doch ein Schulfreund verrät ihm eine andere Wahrheit: Mama sei wegen gesellschaftlich gefährlichem »Dies-oder-das« zu acht Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Natürlich weiß Papa, dass auch er jederzeit abgeholt, für »verdächtig« und somit »schuldig« befunden werden kann. Dieses tödliche Damoklesschwert baumelt über jedem russischen Untertan, am gefährlichsten über dem, der »nichts getan« hat. Deshalb stehen auch im Flur der beiden Zipits (wie bei vielen Bürgern) zwei gepackte Koffer bereit, und niemand ist überrascht, als eines Abends zwei Geheimagenten fast die Tür einschlagen.

Doch die Männer entführen Papa nicht in ein Kommissariat, sondern zu einer »spätabendlichen Geheimmission«. Ein besonderer Patient benötige dringend seine Hilfe. Während Dr. Zipit seine Instrumententasche füllt, wundern sich die beiden Männer über den neugierigen, grinsenden kleinen »Schwachkopf« und erfahren vom Vater, dass Juri nicht allein bleiben könne und ihn überdies als sein ausgebildeter Assistent begleiten müsse.

Alles, was nun folgt, muss zur eigenen Sicherheit für immer vergessen werden, darf nie geschehen sein. »An einem Ort, den es nicht gibt«, begegnen dem Doktor und seinem Sohn Menschen, die sie nie gesehen haben werden. Der Kranke ist ein ganz hohes Tier: der »Genosse Elefant«, »überaus mächtig, sehr weise und auch sehr freundlich, falls er nicht gerade wütend wird«, und er vergisst nichts. Nach schlechten Erfahrungen mit Leibarzt und anderen Fachärzten (»zionistische Nationalisten, die meisten amerikanische Spione«, die leider alle verstorben sind oder sich in Untersuchungshaft befinden) vertraut sich der »Genosse Niemand-den-wir-kennen« nur noch Tierärzten an.

Dr. Zipit untersucht den Patienten, der in seiner Hinfälligkeit nichts mit seinem allgegenwärtigen öffentlichen Konterfei gemein hat, und sein Assistent notiert den reichhaltigen Befund: »Arteriosklerose«, »Schwindelanfälle«, »Gedächtnisverlust«, »zeitweilige Verwirrung«, »Anfälle von Wut und Frustration«, hohes Risiko eines erneuten ischämischen Anfalls. Der Arzt rät zu einem ruhigen Lebenswandel ohne Rauchen, ohne Alkohol. Die Signalwörter reißen den Kranken vom Lager, lösen eine Kanonade von Beleidigungen und Schimpfwörtern aus, die den Adressaten und seinen Sohn förmlich erschlagen. Noch ein »zionistischer Quacksalber«! Der weiß, welch dunkle Kellerlöcher und brutale Arbeitslager ihn jetzt erwarten. Indes ist dem Kranken Juris blödes Grinsen aufgefallen, und er ordnet an, der »Kobold« solle bleiben. »Er kann mir holen, was ich haben will, kann sich um mich kümmern.«

Bald gewinnt der zwölfeinhalbjährige Juri das Vertrauen des dahinschwindenden mächtigen Diktators Josef Stalin, der ihm das wichtige Amt des »Vorkosters Erster Klasse« überträgt. Doch sein kindlich-naiver Glaube, dass der »Stählerne« ja »auch nur ein Mensch sei«, der es nicht leicht habe, schwindet angesichts seiner Erlebnisse rasch und weicht der Erkenntnis seiner wahren Unmenschlichkeit. Nahezu jede Seite konfrontiert den Leser schonungslos mit der permanenten Unterdrückung, der erbarmungslosen Willkür eines todbringenden Regimes. Das anfängliche Amüsement über zynische Zuspitzungen und satirische Übertreibungen erstirbt mit jeder gelesenen Passage, von der man annehmen muss, dass sie nichts als historisch verbürgte, tausendfach durchlittene Wirklichkeit vor Augen führt.

Während das verführte Volk ein Ende der Epoche Stalin nicht einmal denken kann, bringen sich Vertraute des »Unsterblichen« im innersten Zirkel insgeheim für seine Nachfolge in Stellung. Sie gehen gewaltige Risiken ein, denn Macht und Einfluss des »Wodsch« sind ungebrochen. Vier Doppelgänger (»Ersatz-Wodsch«), einer skrupelloser und bestialischer als der andere, umgeben den Herrscher, um Attentate von seiner Person wegzulenken, und alle trachten ihm nach dem Leben. Juri soll sie belauschen und dem »Stählernen« berichten, was hinter seinem Rücken geschieht. Die Doppelgänger ihrerseits wüssten nur zu gern, was ihr Chef und sein »Lieblingstrottel« plaudern, wenn sie unter sich sind. Und schließlich hofft der Junge, selbst etwas über den Verbleib seiner Eltern zu erfahren. In diesem gefährlichen Räderwerk, ständig in Gefahr, verhaftet zu werden, weiß sich Juri geschickt durchzulavieren, denn er hat all die vielen konkreten Ratschläge seines Vaters internalisiert: schweigen, sich doof stellen, keine Witze erzählen, so oft wie möglich zum Klo gehen, nie seine Meinung kundtun.

Stalins dramatisches Lebensende gestaltet Christopher Wilson gemäß dem realen Ablauf – eine lange Nacht bei reichlich Essen und Alkohol mit engsten Vertrauten, ein Schlaganfall, das Ausbleiben jeglicher Hilfe aus Furcht, den vermeintlich einen Rausch ausschlafenden Tyrannen zu wecken und einen Tobsuchtsanfall auszulösen, die vergebliche Bemühung, den Sterbenden zu retten. Doch in einer zynischen Reverenz an den Unsterblichkeitsmythos, der der russischen Bevölkerung vorgegaukelt wurde, modifiziert Wilson das symbolträchtige Ableben des »Wodsch«, der Opfer seines eigenen Terrors wurde, durch eine so amüsante wie monströse fiktionale Variante. Seinem sympathischen, mutigen und raffinierten Helden erspart der Autor hingegen nichts, gönnt ihm nicht einmal ein erträgliches Ende.

Christopher Wilson ist ein Meister britischer Schriftstellerspezialitäten wie Ironie und understatement (»Hunger ist außerdem nicht lustig«), dem das Kunststück gelingt, die unfasslich brutale Realität am Ende der Stalin-Ära in all ihrer Schmerzhaftigkeit und Aussichtslosigkeit in einer witzig erzählten satirischen Fiktion aus dem Blickwinkel eines cleveren, körperlich beeinträchtigten Kindes erlebbar zu machen. Dessen Vater sagt: »So funktioniert Geschichte, vor allem slawische Geschichte, weil sich hier die Dinge im Handumdrehen von schlecht zu schlechter und von schlimmer zu schlimmer geht’s nicht entwickeln können.« Vielleicht ist so etwas nur mit Sarkasmus zu ertragen.

· Herkunft:

· Herkunft: