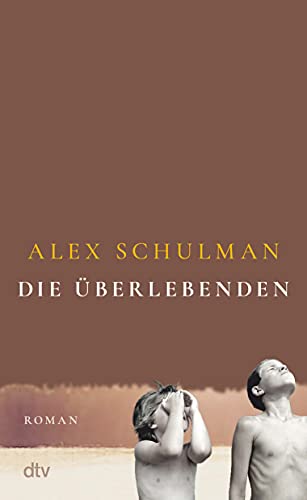

Die Überlebenden

von Alex Schulman

Drei Brüder treffen sich als Erwachsene im Elternhaus am See wieder, wo sie eine schwierige Kindheit verbrachten: So gebrochen wie Vater und Mutter es waren, sind auch sie disparate, belastete Persönlichkeiten.

Anti-Idylle am See

Der Ort am See scheint eine Idylle. Einsam liegt das Sommerhaus mit Sauna, Stall und Bootshaus auf einer Landzunge. Aber der Verfall des Anwesens ist unübersehbar und straft den ersten Eindruck Lügen. Obendrein verwandelt in dieser Nacht das Blaulicht eines Polizeiwagens das Haus mitsamt den Bergen, den hohen Fichten und dem See in eine unwirkliche, kalte Gespensterszene.

Was der per Notruf herbeigeholte Polizist kurz vor Mitternacht vorfindet, macht ihn »ratlos«. Drei Männer in Anzug und Krawatte sitzen weinend vor der Haustür auf der Steintreppe und halten einander im Arm, neben ihnen im Gras eine Urne. Zuvor haben sie sich so blutig geprügelt, dass ein Krankenwagen kommen wird.

Wir sind hier am Anfang eines Romans und am Endpunkt einer Familiengeschichte. Die drei Männer sind Brüder, in der Urne ist die Asche ihrer Mutter, aber ihre Tränen gelten weniger der Verstorbenen als ihrer eigenen verletzten Gefühlswelt – ohne Empathie, aber voller Eifersucht, Hass und Einsamkeit. Die explosive Mischung entlud sich in Gewalt.

Die Kindheit dieser drei Jungen hatte durchaus auch idyllische Züge. Eine Szene im zweiten Kapitel malt uns den letzten Sommer der Familie an diesem so einzigartigen Ort aus. Nils ist vierzehn, Benjamin neun und Pierre sieben Jahre alt. Wie jeden Abend steht der sensible Benjamin im flachen Wasser des Sees und beobachtet und horcht, was er wahrnimmt. Etwas oberhalb sitzen die Eltern auf weißen Plastikstühlen und betrachten den Sonnenuntergang. Auf dem schiefen Holztischchen neben ihnen schimmern »die fleckigen Biergläser in der Abendsonne«, »im Gras zwischen ihnen eine Kühltasche, die den Wodka kalthielt«.

Schwerlich vereinbare Widersprüche, unüberbrückbare Klüfte und unvorhersehbare, abrupte Wendungen kennzeichnen den familiären Alltag. Das idealisierende Selbstbild der Eltern, sie ließen ihren Söhnen in einem bildungsbürgerlich gut ausgestatteten Haushalt eine akademische Erziehung angedeihen, ist reines Wunschdenken. Sie selber realisieren ihr Projekt nur halbherzig, es fehlt ihnen an persönlicher Stärke und an Geld.

Vater und Mutter – beide Alkoholiker, beide unstet in ihren Stimmungen – lieben einander und streiten dennoch heftig. In ihren schwankenden Gemütsverfassungen sind sie für die drei Söhne unberechenbar. Mal treibt der Vater Schabernack mit ihnen, mal ist er streng (In diesen Ferien, ordnet er an, wird es kein Fernsehen geben, er zieht den Stecker »wie bei einer öffentlichen Hinrichtung, bei der man die Leiche zur Abschreckung hängen lässt.«). Glücksmomente erleben die intelligenten Kinder, wenn die Augen des Vaters funkeln und er seine feierliche Stimme erhebt, um todernst einen Wettkampf auszuloben. Dann sind strenge Regeln einzuhalten, und immer geht es darum, »wer von ihnen der Beste« ist.

Bei der Mutter kann man sich Zärtlichkeiten abholen. Die drei genießen es, auf ihrem Schoß zu kuscheln, sie krault ihnen den Rücken, fährt ihnen, während sie aus Klassikern vorliest, durchs Haar. Dann bilden sie »einen einzigen Körper«, und »man wusste nicht, wo ein Kind aufhörte und das nächste begann«. Abgesehen davon, dass Mama schon in der nächsten Sekunde plötzlich sehr ärgerlich und grob sein kann (»dummes Gesocks«), müssen die Jungen die mütterliche Zuneigung mit einer kleinen Hündin teilen. Molly ist »nervös, empfindlich und schreckhaft«, Mamas Liebe zu ihr »intensiv, aber periodisch«. Eifersüchtig auf das kleine Wesen, das der Mutter soviel mehr bedeutet, und selbst begierig auf ihre Liebe, versuchen die Söhne sich gegenseitig auszustechen. Was den Hund betrifft, demonstrieren Nils und Pierre »Desinteresse« und halten sich fern, während Benjamin in aller Heimlichkeit die Nähe des Tieres sucht – zwei Vertraute, die »einander Gesellschaft« leisten.

Mit dem unsicheren Terrain ihres Heims muss jeder der Jungen auf seine Weise fertig werden. Obwohl der Vater ihnen beständig einredet, ihre Stärke erwachse aus ihrer Gemeinschaft, ist diese Einheit reine Illusion. Jeder konkurriert mit den anderen um Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Pierre, der Jüngste, liegt gern im Gras, liest Comics. Nils, der Älteste, hält sich für den Klügsten und seine Brüder für »Idioten«. Unvermittelt lodern seine Wutanfälle auf (»Was für ein Irrenhaus«), lässt er seinen Aggressionen freien Lauf, wird von »Rastlosigkeit« getrieben, doch dann gelingt es ihm einigermaßen, sich wieder zu beherrschen, indem er in die laute Musik seines Walkman abtaucht.

Benjamin, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird, ersehnt nichts weiter, als dass alle in liebevoller Eintracht zusammenleben. Er hat ein feines Gespür, wenn sich Krisen anbahnen, sucht immer den Ausgleich, scheitert aber oft damit und erntet selbst dafür bisweilen grausame Strafen. Kein Wunder, dass Ängste ihn gefangen halten: Angst im kalten Erdkeller, Angst, in den Wald zu gehen, Angst vor den Fischen mit »nadelspitzen, kleinen Fangzähnen« im dunklen Wasser, Angst um seine Brüder, die während eines Wettschwimmens weit hinaus zur Boje selbst Todesängste ausstehen. Am meisten hat er Angst vor Vater, einem Phantom, das jeden Fehler bemerkt – es »war ihm, als brenne dessen Blick in seinem Nacken«.

Die erzählte Handlung spielt auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen: einerseits der der Kindheitsjahre, andererseits an dem einen Tag, an dem die drei Brüder die Asche ihrer Mutter verstreuen wollen. Die beiden Ebenen werden in einer geschickten Konstruktion aus zwei gegenläufigen Strängen verschränkt, wobei die Ereignisse am Tag in der Gegenwart, im Stundentakt gegliedert, die Vergangenheit aufrollen. Eine Schlüsselszene liefert hierzu eine eindringliche Illustration:

Ein traumatisches Erlebnis verarbeitend sitzt Benjamin am Seeufer und hält das Hündchen in seinen beschützenden Armen. »Die Welt hatte sich verändert«, bemerkt er. »Er sah die Ringe auf dem Wasser und stellte fest, dass sie sich nicht nach außen bewegten, sondern nach innen. Die Ringe krochen zur Mitte und verschwanden spurlos in ihrem eigenen Kräuseln. Er blickte zur Bucht hinüber und sah dasselbe Phänomen. Die Ringe auf dem See strebten ihrer eigenen Mitte zu, als würde jemand einen Film rückwärts abspielen … [Die Zeit] lief rückwärts.« Die ungewöhnliche Beobachtung lässt uns innehalten, schärft das Bewusstsein, verstärkt das anfängliche Unwohlsein, das uns immer tiefer in die klaustrophobische Atmosphäre des Romans hineinsaugt wie ein ungeheurer Strudel und uns mit unscheinbaren Andeutungen weiterzieht, bis der letzte Satz gelesen ist.

Erst am Ende kristallisiert sich heraus, dass eine Katastrophe von psychologischer und symbolischer Tiefe, ein dunkles, rätselhaftes Verhängnis seit jenem Sommer der Kindheit auf jedem der Brüder lastet. Nie wird offen darüber gesprochen, nie wird es aufgearbeitet und schwelt doch im Untergrund fort. Das Trauma hinterlässt bei allen Mitgliedern dieser unglücklichen Familie dauerhafte Spuren und bewirkt befremdliche Verhaltensweisen wie etwa Ausbrüche ungehemmter Gewalt. In der Rückschau auf das, was sie durchlebten, erklärt sich im letzten Satz der Titel: »Die Reise, die sie zum Einschlagpunkt zurückbringen wird, rückwärts in ihrer Geschichte, Schritt für Schritt, um ein letztes Mal zu überleben«. (»Överlevarna« wurde von Hanna Granz ins Deutsche übersetzt.)

Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Herbst 2021 aufgenommen.

· Herkunft:

· Herkunft: